人材紹介で月間粗利500万円を達成し続けるために、僕がやめた3つのこと

脱炭素領域に特化した総合人材サービス会社、グリーンタレントハブの井口です。

人材紹介業界でトップの成績を目指している方なら、誰もが一度は「月間粗利500万円」という壁にぶつかるんじゃないでしょうか。

「月間粗利200万円」が平均的なキャリアコンサルタントの目標値と言われる中で、「月間粗利500万円」は業界のトップ10%の成績に入ると思います。

一般的に、人材紹介事業の粗利は、売上(紹介手数料)から原価(スカウト媒体等、採用支援活動に直接かかった費用)を差し引いた金額を指します

僕自身、かつてリクルート社主催のアワードで個人決定人数実績部門で全国1位を獲得したこともあり、また近年はエージェントの紹介手数料が上がっているとはいえ、それでも起業してから「継続的・安定的に」月間粗利500万円を達成するのは、想像以上に難しかった。

一時的に達成することはできても、それを続けられない。そんな時期が2年以上も続きました。

でも、ある3つのことをやめた瞬間、状況が一変したんです。

今では脱炭素領域という新しい市場で、安定して月間粗利500万円を達成できるようになりました。

この記事では、人材紹介で「継続的に」成果を出すために必要な考え方を、できるだけ具体的にシェアしたいと思います。

なお、人材紹介会社の創業時の戦略・戦術については、下記の記事をご覧ください。

>> 初年度年商1,350万円、粗利率100%!人材紹介会社設立から1年間を振り返る(無料相談付き)

やめたこと①:「やみくもに動く」をやめた

人材紹介の仕事って、とにかく忙しいですよね。

グリーンタレント(転職候補者)のリサーチ・連絡、企業への提案、面談・面接の日程調整、求人案件の整理、書類作成……。気づけば1日が終わっている。そんな毎日でした。

起業当初の僕もそうでした。朝から晩まで動き続けて、それでも終わらず土日も働き、「今日もよく働いた」と思って寝る。でも、数字は上がらない。振り返ってみると、本当に重要なことに時間を使えていなかったんです。

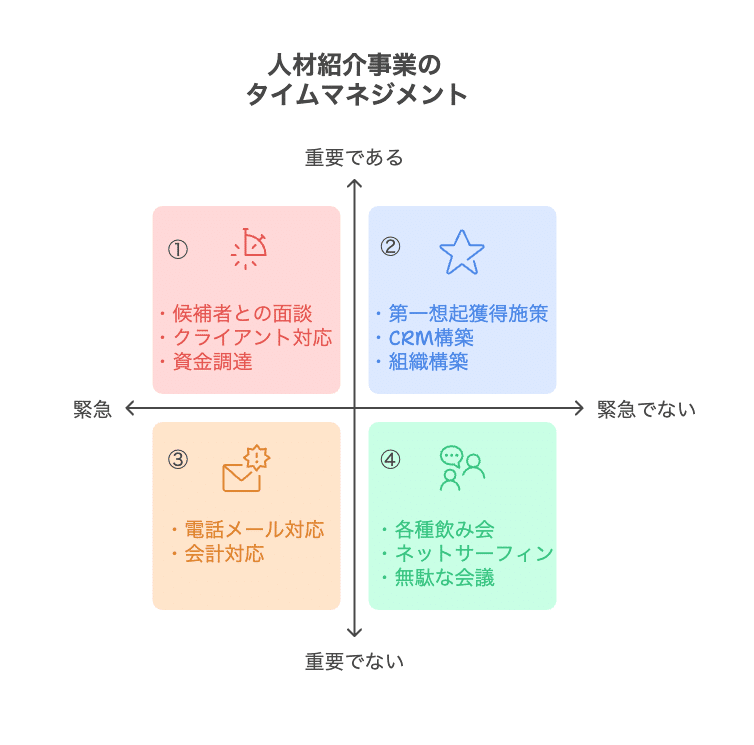

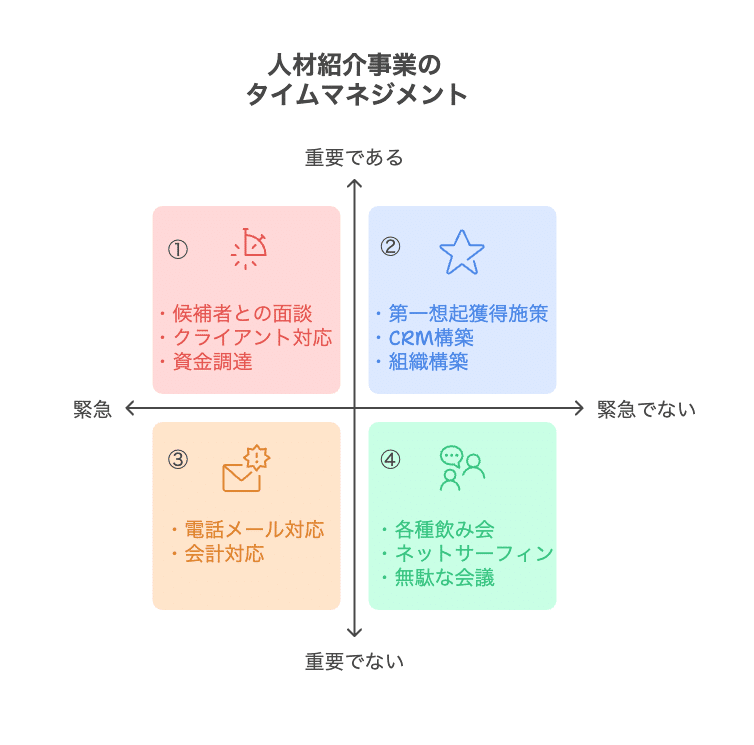

これ、「時間管理のマトリクス」でいうところの「第三象限(緊急だが重要でない)」に、ほとんどの時間を使ってしまっていたということです。

人材紹介事業のタイムマネジメント

なお、ここでいう「重要である - 重要でない」とは、売上に直結するか否かという観点で分類しています。当然、会計対応は経営においては重要です。

僕が意識したのは、「第一象限(重要かつ緊急)」の確保はもちろん、「第二象限(重要だが緊急でない)」に、どれだけ時間を使えるかでした。

第二象限の仕事とは、具体的には、

-

候補者データベースの整理と分析

-

YouTube「脱炭素キャリアチャンネル」の運営

-

業界内でのネットワーキング

-

チームの構築(アドバイザー、人材リサーチャー、YouTube編集)

これらは、すぐに売上にはつながりません。でも、中長期的に見ると、これが圧倒的な差を生むんです。

僕は一週間のスケジュールの20〜30%を「第二象限タイム」として確保しました。この時間は絶対にグリーンタレントとの面談も、クライアントとのアポも入れない。どんなに忙しくても、この時間だけは死守する。

最初は「こんな余裕ないよ」と思いました。でも、やってみると不思議なことに、仕事の質が変わったんです。

なぜなら、「第二象限」の活動をすることで、「誰にどんな価値を提供するか」が明確になるからです。

やめたこと②:「全方位営業」をやめた

今から15年前、かつてエージェント事業に従事していた時期、僕は「とにかく数を打てば当たる」と信じていました。

いろんな業界の求人を扱って、いろんなグリーンタレントに会って。KPIである毎月の面談数は40人超。確かに、それで瞬間風速として全国1位にはなれました。

でも、起業してから気づいたんです。

「カテゴリーNo.1」にならないと、継続的な成長はないということに。

僕が選んだのは「脱炭素領域」という、当時はまだ誰も本格的に参入していなかったニッチ市場でした。

なぜこの領域を選んだのか?

それは、前職のシェアリングエネルギー社で事業開発をやっていたときに、圧倒的に人材が足りていないことを痛感したからです。

政府は今後10年間で、GX投資として官民合計150兆円超の投資を目指しています。これだけの投資が見込まれているのに、それを実行する人材が足りていない。ここに大きな課題と機会があると思いました。

でも、最初は「脱炭素の人材って何?そんなに求人あるの?」と周りからも言われました。

実際、立ち上げ当初は本当に苦労しました。求人も転職候補者もいない。人事紹介事業はいわゆる「鶏と卵」の課題が常にあり、求人案件と転職候補者、いずれもバランス良く確保する必要があるため、一歩ずつ着実に接点を増やしていきました。

ただ、ここで重要だったのが「第一想起を取る」という戦略です。

誰かが「脱炭素領域で人材を探したい」「気候変動の課題を解決することを仕事にしたい」と思ったとき、真っ先に「グリーンタレントハブに相談しよう」と思ってもらえるか。

これを実現するために、僕がやったことは:

-

YouTubeでのグリーンタレントとの対談、業界解説(SNS)

-

オウンドメディアでの情報発信(SEO)

-

E&Eコミュニティでの活動(認知獲得)

-

グリーン人材開発協議会の発起人として活動(認知獲得)

-

書籍『グリーン・リスキリング』の出版(信頼性)

これらはすべて、すぐには売上につながりません。でも、「第二象限」の活動として、地道にコツコツとやり続けた。

その結果、「脱炭素×人材」といえばグリーンタレントハブ、という認知を(ある程度)獲得できるようになりました。

企業からの問い合わせも、グリーンタレントからの相談も増えていきました。こうなると、営業効率、仕事の生産性が劇的に変わるんです。

実際に、100社超のグリーンタレントハブのクライアント企業は、すべてインバウンドでの問い合わせもしくは紹介経由です。

やめたこと③:「自分だけで成果を出す」をやめた

これが一番大きかったかもしれません。

かつてのエージェント時代、僕は個人プレイヤーとして成果を出していました。でも、起業してから「月間粗利500万円を継続的に達成する」ためには、個人の限界を超える必要がありました。

そこで意識したのが「グリーンタレントとの面談数を確保する仕組み」を作ることでした。

人材紹介事業の重要業績評価指標(KPI)は候補者との面談数ですが、成功要因(KFS)は、実はブランド構築だと確信しています。

ブランド構築 → 情報発信 → 集客(企業・候補者) → 支援実績 → さらなるブランド構築

この好循環を回すために、僕は「情報発信」に徹底的に投資しました。

その結果、インバウンドでの面談依頼が増え、全体の30〜50%程度を占めるようになりました。

一方で、月間目標面談数=20名を確保するまでには至らないので、スカウト業務を担当するリサーチャーを採用し、グリーンタレントとの面談数確保を達成することができました。

アチーブメント社の青木社長は

究極のタイムマネジメントとは、他の人の力を活用できる人間になること

アチーブメント株式会社 青木社長

と説きますが、第三象限の業務は出来るだけ他の人の力を借りて委任することで、自分はより生産性の高い業務、すなわち第一象限及び第二象限に時間を割くことができるようになりました。

もちろん、AI含めた各種DXソリューションの活用にも取り組んでおり、これらは第三象限の時間を短縮することに直結しています。

とは言うものの、売上を作るためには…

ここまで読んでくださった方のなかには、「第二象限だけでは、売上は上がらないでしょ」と思った方もいるかもしれません。

その通りです。実際には、第一象限である転職候補者との面談数の確保なしに、エージェントは売上を作れません。

何を隠そう、僕自身、この行動量が足りなかったため売上が低迷し、創業から3年経たずに、キャッシュアウトの危機が何度か訪れました。

1日100円生活をしばらく続けました…

そうなると、第一象限に資金調達(当社の場合はエクイティファイナンスではなく借入)が加わりリソースを割かなくてはならず、ますます第二象限に取り組むことが遅れてしまいます。

この記事で本当に伝えたかったのは、「人材紹介で継続的に成果を出すための考え方」です。

第一象限に注力することが売上を作る上で大事ですが、それだけではいつも忙しく働く「自転車操業」の状態になってしまいます。

第一象限のアクションに加えて、

-

第二象限(重要だが緊急でない)に時間を使う

-

第一想起(カテゴリーNo.1)を目指す

-

個人ではなく、組織として勝つ仕組みを作る

と言う3つの原則を実践することで、継続的に成果を作ることができるようになるはずです。

僕自身、何度も壁にぶつかり、試行錯誤を繰り返しました。

でも、「やめるべきこと」を明確にして、「やるべきこと」に集中することで、道が開けたんです。

最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

人材紹介という仕事は、本当に奥深く、社会的意義のある仕事だと思っています。

1人のキーパーソンの入社が、時に企業を大きく変えることがあります。事業会社、エージェントの双方で、そんなシーンを何度も目にしてきました。

人材紹介事業は「三方良し」のビジネスだと言われますが、まさにその通りだと思います。

人材紹介会社の創業時の戦略・戦術については、下記の記事をご覧ください。

>> 初年度年商1,350万円、粗利率100%!人材紹介会社設立から1年間を振り返る(無料相談付き)

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

おすすめ記事

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 強烈に信じる思想を持ちなさい!自らを批判に晒しなさい!【vol6】

Biz library編集部

会員限定

2024.1.22

Biz library編集部

会員限定

2024.1.22

【個人の時代】あなたのタイプに合ったスモールビジネスを選びなさい!

Biz library編集部

無料

2025.4.16

Biz library編集部

無料

2025.4.16

【リアル・スモビジ】奮闘するスモビジマンの実録ストーリー・新規事業の発信は”魚探”である【vol.2】

Biz library編集部

会員限定

2025.4.4

Biz library編集部

会員限定

2025.4.4

【会員限定】オンラインイベント『スモビジオーナーはYouTubeを活用しなさい!』【1/29 20:00~】

Biz library編集部

無料

2025.1.17

Biz library編集部

無料

2025.1.17

Small Business Meetup #8 法人営業のプロに学ぶ!スモールビジネスが勝つためのBtoB営業術

Biz library編集部

会員限定

2025.9.23

Biz library編集部

会員限定

2025.9.23

教える仕事で月商200万円を超えるまでに僕がやったこと全て

RI

¥3,000

2023.4.8

RI

¥3,000

2023.4.8

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 創業参画した会社が急成長、その要因【vol.15】

Biz library編集部

会員限定

2024.8.9

Biz library編集部

会員限定

2024.8.9

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 下積み時代「偽りの希望病」に惑わされるなという話【vol5】

Biz library編集部

会員限定

2024.1.9

Biz library編集部

会員限定

2024.1.9

スモールビジネスのマーケティングでやるべき"たった一つ"のこと

Biz library編集部

無料

2025.12.1

Biz library編集部

無料

2025.12.1

【売上も公開】ビズライブラリー事業プロダクトマーケットフィットまでの道のり by 武田所長

Biz library編集部

¥2,480

2024.3.8

Biz library編集部

¥2,480

2024.3.8

脱炭素領域に特化した総合人材サービス会社、グリーンタレントハブの井口です。

人材紹介業界でトップの成績を目指している方なら、誰もが一度は「月間粗利500万円」という壁にぶつかるんじゃないでしょうか。

「月間粗利200万円」が平均的なキャリアコンサルタントの目標値と言われる中で、「月間粗利500万円」は業界のトップ10%の成績に入ると思います。

一般的に、人材紹介事業の粗利は、売上(紹介手数料)から原価(スカウト媒体等、採用支援活動に直接かかった費用)を差し引いた金額を指します

僕自身、かつてリクルート社主催のアワードで個人決定人数実績部門で全国1位を獲得したこともあり、また近年はエージェントの紹介手数料が上がっているとはいえ、それでも起業してから「継続的・安定的に」月間粗利500万円を達成するのは、想像以上に難しかった。

一時的に達成することはできても、それを続けられない。そんな時期が2年以上も続きました。

でも、ある3つのことをやめた瞬間、状況が一変したんです。

今では脱炭素領域という新しい市場で、安定して月間粗利500万円を達成できるようになりました。

この記事では、人材紹介で「継続的に」成果を出すために必要な考え方を、できるだけ具体的にシェアしたいと思います。

なお、人材紹介会社の創業時の戦略・戦術については、下記の記事をご覧ください。

>> 初年度年商1,350万円、粗利率100%!人材紹介会社設立から1年間を振り返る(無料相談付き)

やめたこと①:「やみくもに動く」をやめた

人材紹介の仕事って、とにかく忙しいですよね。

グリーンタレント(転職候補者)のリサーチ・連絡、企業への提案、面談・面接の日程調整、求人案件の整理、書類作成……。気づけば1日が終わっている。そんな毎日でした。

起業当初の僕もそうでした。朝から晩まで動き続けて、それでも終わらず土日も働き、「今日もよく働いた」と思って寝る。でも、数字は上がらない。振り返ってみると、本当に重要なことに時間を使えていなかったんです。

これ、「時間管理のマトリクス」でいうところの「第三象限(緊急だが重要でない)」に、ほとんどの時間を使ってしまっていたということです。

なお、ここでいう「重要である - 重要でない」とは、売上に直結するか否かという観点で分類しています。当然、会計対応は経営においては重要です。

僕が意識したのは、「第一象限(重要かつ緊急)」の確保はもちろん、「第二象限(重要だが緊急でない)」に、どれだけ時間を使えるかでした。

第二象限の仕事とは、具体的には、

-

候補者データベースの整理と分析

-

YouTube「脱炭素キャリアチャンネル」の運営

-

業界内でのネットワーキング

-

チームの構築(アドバイザー、人材リサーチャー、YouTube編集)

これらは、すぐに売上にはつながりません。でも、中長期的に見ると、これが圧倒的な差を生むんです。

僕は一週間のスケジュールの20〜30%を「第二象限タイム」として確保しました。この時間は絶対にグリーンタレントとの面談も、クライアントとのアポも入れない。どんなに忙しくても、この時間だけは死守する。

最初は「こんな余裕ないよ」と思いました。でも、やってみると不思議なことに、仕事の質が変わったんです。

なぜなら、「第二象限」の活動をすることで、「誰にどんな価値を提供するか」が明確になるからです。

やめたこと②:「全方位営業」をやめた

今から15年前、かつてエージェント事業に従事していた時期、僕は「とにかく数を打てば当たる」と信じていました。

いろんな業界の求人を扱って、いろんなグリーンタレントに会って。KPIである毎月の面談数は40人超。確かに、それで瞬間風速として全国1位にはなれました。

でも、起業してから気づいたんです。

「カテゴリーNo.1」にならないと、継続的な成長はないということに。

僕が選んだのは「脱炭素領域」という、当時はまだ誰も本格的に参入していなかったニッチ市場でした。

なぜこの領域を選んだのか?

それは、前職のシェアリングエネルギー社で事業開発をやっていたときに、圧倒的に人材が足りていないことを痛感したからです。

政府は今後10年間で、GX投資として官民合計150兆円超の投資を目指しています。これだけの投資が見込まれているのに、それを実行する人材が足りていない。ここに大きな課題と機会があると思いました。

でも、最初は「脱炭素の人材って何?そんなに求人あるの?」と周りからも言われました。

実際、立ち上げ当初は本当に苦労しました。求人も転職候補者もいない。人事紹介事業はいわゆる「鶏と卵」の課題が常にあり、求人案件と転職候補者、いずれもバランス良く確保する必要があるため、一歩ずつ着実に接点を増やしていきました。

ただ、ここで重要だったのが「第一想起を取る」という戦略です。

誰かが「脱炭素領域で人材を探したい」「気候変動の課題を解決することを仕事にしたい」と思ったとき、真っ先に「グリーンタレントハブに相談しよう」と思ってもらえるか。

これを実現するために、僕がやったことは:

-

YouTubeでのグリーンタレントとの対談、業界解説(SNS)

-

オウンドメディアでの情報発信(SEO)

-

E&Eコミュニティでの活動(認知獲得)

-

グリーン人材開発協議会の発起人として活動(認知獲得)

-

書籍『グリーン・リスキリング』の出版(信頼性)

これらはすべて、すぐには売上につながりません。でも、「第二象限」の活動として、地道にコツコツとやり続けた。

その結果、「脱炭素×人材」といえばグリーンタレントハブ、という認知を(ある程度)獲得できるようになりました。

企業からの問い合わせも、グリーンタレントからの相談も増えていきました。こうなると、営業効率、仕事の生産性が劇的に変わるんです。

実際に、100社超のグリーンタレントハブのクライアント企業は、すべてインバウンドでの問い合わせもしくは紹介経由です。

やめたこと③:「自分だけで成果を出す」をやめた

これが一番大きかったかもしれません。

かつてのエージェント時代、僕は個人プレイヤーとして成果を出していました。でも、起業してから「月間粗利500万円を継続的に達成する」ためには、個人の限界を超える必要がありました。

そこで意識したのが「グリーンタレントとの面談数を確保する仕組み」を作ることでした。

人材紹介事業の重要業績評価指標(KPI)は候補者との面談数ですが、成功要因(KFS)は、実はブランド構築だと確信しています。

ブランド構築 → 情報発信 → 集客(企業・候補者) → 支援実績 → さらなるブランド構築

この好循環を回すために、僕は「情報発信」に徹底的に投資しました。

その結果、インバウンドでの面談依頼が増え、全体の30〜50%程度を占めるようになりました。

一方で、月間目標面談数=20名を確保するまでには至らないので、スカウト業務を担当するリサーチャーを採用し、グリーンタレントとの面談数確保を達成することができました。

アチーブメント社の青木社長は

究極のタイムマネジメントとは、他の人の力を活用できる人間になること

と説きますが、第三象限の業務は出来るだけ他の人の力を借りて委任することで、自分はより生産性の高い業務、すなわち第一象限及び第二象限に時間を割くことができるようになりました。

もちろん、AI含めた各種DXソリューションの活用にも取り組んでおり、これらは第三象限の時間を短縮することに直結しています。

とは言うものの、売上を作るためには…

ここまで読んでくださった方のなかには、「第二象限だけでは、売上は上がらないでしょ」と思った方もいるかもしれません。

その通りです。実際には、第一象限である転職候補者との面談数の確保なしに、エージェントは売上を作れません。

何を隠そう、僕自身、この行動量が足りなかったため売上が低迷し、創業から3年経たずに、キャッシュアウトの危機が何度か訪れました。

そうなると、第一象限に資金調達(当社の場合はエクイティファイナンスではなく借入)が加わりリソースを割かなくてはならず、ますます第二象限に取り組むことが遅れてしまいます。

この記事で本当に伝えたかったのは、「人材紹介で継続的に成果を出すための考え方」です。

第一象限に注力することが売上を作る上で大事ですが、それだけではいつも忙しく働く「自転車操業」の状態になってしまいます。

第一象限のアクションに加えて、

-

第二象限(重要だが緊急でない)に時間を使う

-

第一想起(カテゴリーNo.1)を目指す

-

個人ではなく、組織として勝つ仕組みを作る

と言う3つの原則を実践することで、継続的に成果を作ることができるようになるはずです。

僕自身、何度も壁にぶつかり、試行錯誤を繰り返しました。

でも、「やめるべきこと」を明確にして、「やるべきこと」に集中することで、道が開けたんです。

最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

人材紹介という仕事は、本当に奥深く、社会的意義のある仕事だと思っています。

1人のキーパーソンの入社が、時に企業を大きく変えることがあります。事業会社、エージェントの双方で、そんなシーンを何度も目にしてきました。

人材紹介事業は「三方良し」のビジネスだと言われますが、まさにその通りだと思います。

人材紹介会社の創業時の戦略・戦術については、下記の記事をご覧ください。

>> 初年度年商1,350万円、粗利率100%!人材紹介会社設立から1年間を振り返る(無料相談付き)

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 強烈に信じる思想を持ちなさい!自らを批判に晒しなさい!【vol6】

【個人の時代】あなたのタイプに合ったスモールビジネスを選びなさい!

【リアル・スモビジ】奮闘するスモビジマンの実録ストーリー・新規事業の発信は”魚探”である【vol.2】

【会員限定】オンラインイベント『スモビジオーナーはYouTubeを活用しなさい!』【1/29 20:00~】

Small Business Meetup #8 法人営業のプロに学ぶ!スモールビジネスが勝つためのBtoB営業術

教える仕事で月商200万円を超えるまでに僕がやったこと全て

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 創業参画した会社が急成長、その要因【vol.15】

【会員限定】武田のスモビジ奮闘日記 下積み時代「偽りの希望病」に惑わされるなという話【vol5】

スモールビジネスのマーケティングでやるべき"たった一つ"のこと

【売上も公開】ビズライブラリー事業プロダクトマーケットフィットまでの道のり by 武田所長